平成30年度の自主事業

| 4月28日(土) | 科学つめあわせ便① 春の野鳥観察 |

|---|---|

| 5月3日(木)~6日(日) | GWはアルヴェであそぼう!~ダンボールワールド~ |

| 5月12日(土) | ロボットプログラミング教室(基本編①) |

| 5月20日(日) | どうぶつサイエンス2018Ⅰ(共催:大森山動物園) |

| 5月26日(土) | ドリームサイエンスクラブ(主催:秋田大学教育文化学部) |

| 6月2日(土) | ロボットプログラミング教室(応用編①) |

| 6月10日(日) | 科学つめあわせ便② 鉱物の科学 |

| 6月16日(土) | 南極の氷贈呈式&海上自衛隊大湊音楽隊コンサート(共催:自衛隊秋田地方協力本部) |

| 7月1日(日) | 科学つめあわせ便③ とける・かたまるの科学 |

| 7月15日(日)~16日(月) | アルヴェ サマーサマーフェスタ |

| 7月26日(木)~27日(金) | 不思議アートのぞき箱ワークショップ |

| 8月1日(水) | THE KAGAKU(協力:秋田県産業技術センター) |

| 8月2日(木) | 科学つめあわせ便④ ガラスの科学 |

| 8月4日(土)~5日(日) | 科学部によるワークショップ(主催:秋田市理科教育研究会) |

| 8月7日(火)~8日(水) | 小学校教員によるワークショップ(主催:秋田市理科教育研究会) |

| 9月1日(土) | 科学つめあわせ便⑤ 力の科学 |

| 9月8日(土) | ロボットプログラミング教室(基本編②) |

| 9月29日(土) | ロボットプログラミング教室(応用編②) |

| 10月7日(日) | きらめきdeサイエンス(サイエンスサポーターによるワークショップ) |

| 10月14日(日) | どうぶつサイエンス2018Ⅱ(共催:大森山動物園) |

| 10月18日(木) | 大人の科学 ガラスの科学~大人編~ |

| 11月3日(土) | 科学つめあわせ便⑥ |

| 11月23日(金) | 電子工作教室Ⅰ(初級編)電子ゴマ |

| 12月2日(日) | 科学つめあわせ便⑦ |

| 12月15日(土) | 電子工作教室Ⅱ(中級編) オルゴール付き電子オルガン |

| 1月4日(金)~5日(土) | 新春☆おもしろ体験 |

| 1月9日(水)~13日(日) | サイエンスフェスティバル |

| 1月26日(土) | 解剖にチャレンジ!(共催:食肉衛生検査所) |

| 2月3日(日) | 蔵前理科教室(主催:蔵前工業会) |

| 2月16日(土) | コズミックカレッジ(協力:JAXA) |

| 3月2日(土) | ガラスアート教室 |

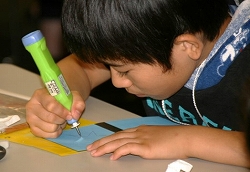

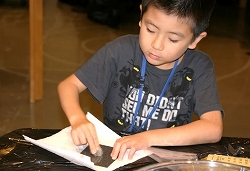

2019.3.2(土) ガラスアート教室

円い形、星の形をしたガラスの小皿をルーターで削り、きれいな模様を描きました。

小皿に、描く絵やデザイン文字を写しました。

写した絵を、ルーターで削りました。ガラスなので、滑りやすいので、慎重です。

ルーターで削る事に、皆さん集中しています。

きれいに削ることができました。完成です。

2019.2.16(土) コズミックカレッジ

JAXA宇宙教育センターの宇宙教育リーダーの千羽正人先生から、飛行機が空を飛ぶ理由やロケット、人工衛星、飛行機の飛ぶ原理の違いなどを教えていただきました。そして、キッズコースでは室内で飛ばす凧、飛ぶ植物の種の模型を、ファンダメンタルコースではホバークラフトを作りました。

千羽先生のていねいな作り方の説明を、保護者の方と一緒に真剣に聞いています。

フタバガキの種の模型を厚紙とクリップで作り、飛ばして遊びました。

アルソミトラの種の模型は、おもりを付ける位置(重心の位置)で、飛び方が変わることを実験で確かめました。

次は、室内で飛ばす凧作りです。足の長さ(重心の位置)の違いで飛び方が変わるので慎重に作りました。

参加者全員、凧を上手に飛ばすことができました。

ホバークラフトの試験運転です。

ホバークラフトもおもり(重心の位置)をつけていないと空に舞い上がってしまします。

おもりをつけると、少し浮き上がりテーブルの上を長く飛びました。

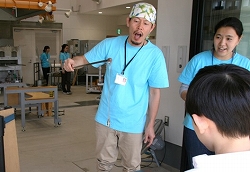

2019.2.3(日) 蔵前理科教室

今年も、東京工業大学同窓会の蔵前工業会の皆さんによる科学工作を行いました。

今年は、ギシギシこするとプロペラが回る面白い工作です。

科学が生活を便利にすること、今日のギシギシプロペラの原理など、分かりやすく説明してくださいました。

ギシギシプロペラの工作です。蔵前工業会の方に教えてもらいながら作りました。

溝をつけた木の棒を竹串でこすってガタガタ振動させると、不思議なことに木の棒の先端につけたプロペラが回り始めました。

振動について、糸電話でも体験しました。糸を絡ませても、声がみんなに伝わりました。

2019.1.26(土) 解剖にチャレンジ

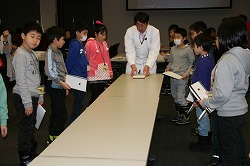

秋田市食肉衛生検査所の皆さんにご協力いただき、豚の心臓の解剖と肺の観察に挑戦しました。

まず、心臓の大静脈から右心房、右心室を、肺静脈から左心房、左心室を切り開きました。

食肉衛生検査所の獣医さんに、切り開いた心臓の説明を聞いています。

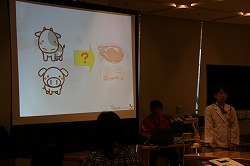

食肉衛生検査所の獣医さんに、豚肉としてお店に出るまでのみちすじを説明してもらい、命をいただいている事を実感しました。

豚の肺に空気を入れ、膨らんだ肺に触って観察をしました。

2019.1.9(水)~13(日) サイエンスフェスティバル

「みる・きく・さわるで不思議がいっぱい~感覚ワールド~」として、平衡感覚や聴力などを試してみる体験や、左右反対に見えるめがね、目の錯覚などの展示をしました。産業技術センター、東北電力、秋田市環境部の皆様のご協力で、科学技術の不思議や環境について知ることもできました。

「いらいら棒」です。器用に金具のコースに触れないで、時間内にゴールできるか挑戦しました。

障害を越えて、15秒で平均台を渡る体験です。平衡感覚と時間の感覚を働かせ、挑戦しました。

秋田市環境部から、紙のリサイクルについてのお知らせと、楽しい「お菓子の箱釣り」ゲームです。

県産業技術センターによる、最先端の技術研究の紹介と光に関する面白い実験の展示です。自分の指の血管が見える機器があり、興味深いものでした。

東北電力による、発電方法の違いを体験するゲームの展示です。手回し発電機で模型のスポーツカーを走らせています。

不思議なドラゴンを作りました。左右に動いてみると、動かないはずの顔が、追いかけてきます。これも目の錯覚です。

ティラノサウルスの世界、古代のゴキブリ、古代の海を目のあたりに見ることができました。

「利き目」があるのを知っていますか。利き目を確かめることができる展示でした。

2019.1.4(金)・5(土) 新春おもしろ体験

あけましておめでとうございます。皿回しやVR、プラカップ工作を楽しみました。

お皿を回して下から見ると、おもしろいものです。自分で回せない場合は、回したお皿を棒で受け取りました。

古代の海の中を見ました。目の前に古代生物がいるような感覚になりました。

プラカップに絵や模様をマジックで描いて、トースターで温めると、平らできれいなメダルになりました。

プラカップのメダルがきれいにできあがりました。自分の描いた模様が縮まって、おもしろい模様になりました。

2018.12.15(土) 電子工作Ⅱ(中級編)~オルゴール付き電子オルガンを作ろう~

初級編より少し細かなはんだ付けをして、ICやダイオードなどで電子回路を作り、オルゴール付きの電子オルガンを作りました。

中級編は、はんだ付けが細かくなり、難しくなりました。

ICやスイッチの細かなはんだ付けを頑張りました。

最後にスピーカーをつけ、電池ボックスをつなぎました。

スイッチを押してみると、発光ダイオードが光り、メロディーが流れました。

2018.12.2(日) 科学つめあわせ便⑦高専のカガク~メタルリーフを作ろう~

秋田工業高等専門学校で、電子顕微鏡を見学したり、理科室で葉脈にメッキをしたり、高専の機器を使った実験をしました。

電子顕微鏡で撮った写真を見て、何を観察しているのか相談しています。

カップ麺などを電子顕微鏡で実際に観察しました。

葉脈に電着塗装の技術で金属ニッケルメッキをしています。

液体や粉を「混ぜる」技術について、いろいろな機器を使って実験してみました。

2018.11.23(金) 電子工作Ⅰ(初級編)~光って音が出る電子ゴマを作ろう〜

コンデンサーや発光ダイオード(LED)をはんだ付けし、電子回路を作り、光って音が出る電子ゴマを作りました。

はんだ付けの練習をしてから、いよいよ抵抗からはんだ付けを行いました。

やけどをしないように気をつけて、はんだ付けの場所を確認しながら作りました。

電池ボックスをはんだ付けし、最後にLEDをはんだ付けしました。

電池ボックスをはんだ付けし、最後にLEDをはんだ付けしました。

2018.11.3(土) 科学つめあわせ便⑥~植物の科学~

きらめき広場で開催されている秋田県種苗交換会にあわせて、野菜や花などを使った実験や工作ブースを実施しました。

秋田工業高等専門学校の皆さんが、ゴマを絞って、ごま油を取り出す実験をしてくれました。

いろいろな野菜を水に浮かべて、沈むか浮くか実験しました。青いトマトと赤いトマトでは、同じトマトでも違いました。

透明な容器に、ドライフラワーを入れて、オイルを注ぎ込み、ハーバリウムを作りました。

ピーマンや小松菜などを切って、はんこにして、面白い絵を描きました。

2018.10.18(木) 大人の科学

新屋ガラス工房でガラストレイを制作しました。

ガラスの歴史と原料、そしてガラスのおもちゃポッペン(大変薄いガラスでできている)について学びました。

コップやお皿のできる工程を見学しました。いくつかの工程で、熱くて柔らかなガラスを整形していくことが分かりました。

ガラスに息を吹き込んで、熱いガラスの柔らかさを体験しました。

熱く溶けたガラスに型を押しつけて、トレイ作りを体験しました。

2018.10.14(日) どうぶつサイエンス2018Ⅱ

「どうぶつサイエンスⅡ」では、アジア地域の動物について学びました。

ゴビ砂漠やインドの高原、東南アジアの森林などに住む動物を大森山動物園

で見学しました。

大森山動物園に行く前に、アジア地域はどんな地形のところで、どんな動物が住んでいるか学びました。

レッサーパンダの食事の様子や、立ち上がる様子を観察しました。

ユキヒョウの前で、食事の様子とヒョウ柄を観察しています。

鉛筆にクジャクの羽をつけて、すてきなペンを作りました。

2018.10.07(日) きらめきdeサイエンス

台風25号の接近のため、きらめき広場での来館者300万人達成の式典などは中止し

ましたが、「マジシャンミヤモのエコマジックショー」だけ、学習館4Fで行いまし

た。サイエンスサポーターによるものづくりブースは、11月11日(日)、

17日(土)、18日(日)の 10:00~15:00に学習館4Fで開催します。

地球温暖化に関するクイズに、来館者の皆さんが手を上げて回答しています。

黒い袋の中のルービックキューブの6面がそれぞれの色で同じになり、びっくりしています。

マイクロプラスチック(プラスチックの細かくなったもの)で海の環境が汚染されている事をマジックでわかりやすく教えてくれました。

「あきたこまち」を詰めたペットボトルの中に棒を差し込んで、そのまま持ち上げると、棒は抜けないでペットボトルが持ち上がりました。

2018.9.29(土) ロボットプログラミング(応用編②)

基本編で学んだプログラムに、超音波センサーとジャイロセンサーを活用するプログラムを加え、課題に挑戦しました。

ロボットに2つのセンサーを取り付けています。

取り付けた超音波センサーが働き、障害物の手前50cmで止まるプログラムを確認しています。

2つの課題をクリアするために、2つのセンサーを使ったプログラムを組んでいます。

ロボットが2つの壁を避けて通る課題に挑戦しました。

2018.9.8(土) ロボットプログラミング(基本編②)

5月の基本編と同じように、ロボットの動きをパソコンでプログラミングし、

ミッションに挑戦しました。

友達や親子2人一組で挑戦します。最初にロボットを組み立てました。

前進、後退、右折、左折、旋回など、ロボットの基本的な動きのプログラムを学びました。

「事故現場からけが人を病院に連れて行く」というミッションをクリアするために、一つずつロボットの動きを確かめながらプログラミングしました。

プログラミングしたロボットを動かして、ミッションがクリアできるか真剣に見守っています。

2018.9.1(土) 科学つめあわせ便⑤ 力の科学

てこや滑車を使った実験を通して、生活の中の「力」の現象について学びました。

テーブルクロスの上に置いたペットボトルが、テーブルクロスを勢いよく引いてもそのままの状態にあることを観察し、慣性の法則について学びました。

小型のホバークラフトに乗って、摩擦力が小さいと、小さな力で動かすことができることを体験しました。

滑車を使うと、小さな力で重いものを持ち上げることができることを体験しました。

ゴムの力で動くおもちゃ作りをしました。

2018.8.7(火)8(水) 小学校教員によるワークショップ

小学校教員のみなさんが、いろいろな実験や工作のワークショップを行いました。

会場は2日間にわたり、多くの親子連れなどでにぎわいました。

「プラバン」のブースでは、プラスチック製の板にイラストなどを描き、しおりを作りました。

「カラフルスライム」のブースでは、赤や青、黄など、カラフルなスライムを作りました。

「ビー玉UFO」のブースでは、ビー玉にアルミカップをかぶせてUFOの形を作り、ゲームにチャレンジしました。

2018.8.4(土)5(日) 科学部によるワークショップ

秋田東中学校、城南中学校、城東中学校、秋田南高等学校中等部、秋田大学教育文化

学部附属中学校、秋田中央高校の6校が参加し、いろいろな実験や工作のワークショップを行いました。

会場は2日間にわたり、多くの親子連れなどでにぎわいました。

「時計反応」のブースでは、透明な液体に別の透明な液体を入れると、時間差で色が変化する様子を観察しました。

「食塩水で虹を作ろう」のブースでは、食塩の濃度の違いを利用して、試験管の中にカラフルな色の層を作りました。

「プラスチックアート」のブースでは、プラスチック製粘土を使い、スーパーボールやキーホルダーを作りました。

2018.8.2(木) 科学つめあわせ便④ ガラスの科学

新屋ガラス工房で、いろいろな体験やペーパーウェイト作りを通して、ガラスの性質を

学びました。

ガラスの作り方や性質、歴史について、ガラス工房の先生方から教えてもらいました。

高温のガラスが、飴細工のように伸びる様子を観察しました。

高温のガラスを髪の毛ほどの太さまで伸ばし、その感触を確認しました。

吹きガラスを体験し、ガラスに息を吹き込むと、風船のように膨らんでいきました。

高温でドロドロに溶けたガラスをハサミで切り取りました。

切り取った高温のガラスに模様をつけ、オリジナルのペーパーウェイトを作りました。

2018.8.1(水) THE KAGAKU

秋田県産業技術センターで、磁石を使った「浮遊物体」を作りました。

センター職員の方々から丁寧に作り方を教えてもらいました。

木の板に金具を取り付け、金具の間に磁石をはめ込み、物体を浮遊させるための土台を組み立てました。

両面テープを使って、木の丸棒に磁石と押しピンを取り付け、浮遊物体を組み立てました。

土台の上に作った浮遊物体を置くと、磁石の力により、浮遊物体が宙に浮かびました。

2018.7.26(木)27(金) 不思議アートのぞき箱ワークショップ

立方体型万華鏡「不思議アートのぞき箱」を作り、不思議なアート空間を体感することで、

アートとサイエンスを同時に楽しみました。

講師として、UAPふくろうの会代表の園田高明先生(左)と、熊谷勉先生をお招きしました。

ルーターという工具を使い、鏡を削ることで、自分でデザインしたイラストや模様をつけていきました。

削った部分に赤や青、緑など全7色のカラーフィルムを貼り、イラストや模様を色鮮やかに仕上げていきました。

最後に、製本テープで立方体に組み立て、完成させました。

完成した万華鏡をのぞき込むと、色鮮やかな光が鏡に無限に反射し、不思議なアート空間を体感できました。

会場には立方体や三角錐の大型万華鏡も設置され、その中に入り込むと、自分の姿が無数に映し出されました。

2018.7.15(日)16(月) サイエンスフェスティバル

サイエンスショーや、出展ブースでのおもしろワークショップを通して、楽しみながら

科学に親しんでもらいました。

「わくわくサイエンスショー」では、「体験!南極ブリザード」と題して、アインシュタインラボの方々が体験型のショーを見せてくれました。

液体窒素を使って再現された、南極で発生する自然現象のブリザード(暴風雪)を疑似体験しました。

回折格子というシートを使って照明などの光を観察し、光がどのように見えるのかを体験しました。

当館のブースでは、「くるくるうちわ」や「レンズカメラ」など、4種類の工作を体験してもらいました。

完成した「レンズカメラ」でいろいろなものをのぞき、肉眼で見るものとは違う世界を楽しんでいました。

秋田県立博物館のブースでは、和紙を折って染める「たたみ染め」の体験が行われました。

2018.7.1(日) 科学つめあわせ便③ とける・かたまるの科学

溶けたり、固まったりするものについて、いろいろな実験や体験を通して、科学の不思議を

学びました。

フェノールフタレイン溶液とBTB溶液にドライアイスを入れると、ボコボコ泡立ち色が変わっていきました。

水と二酸化炭素を入れたペットボトルを振ると、二酸化炭素が水に溶けてへこんでいきました。

チャック袋にドライアイスを入れると、袋がだんだん膨らんでいきました。

除光液に使われているアセトンに発泡スチロールを入れると、溶けていきました。

パラフィンをアルミカップに入れて、湯煎で溶かして、アロマキャンドルを作りました。

片栗粉に水を入れて、ドロドロになったり固くなったりするダイラタンシー現象を体験しました。

2018.6.16(土) 南極の氷 贈呈式&海上自衛隊大湊音楽隊コンサート

自衛隊秋田地方協力本部から、南極観測船「しらせ」が持ち帰った南極の氷が贈られました。

また、海上自衛隊大湊音楽隊のコンサートを楽しみました。

自衛隊秋田地方協力本部の方々と当館館長により、南極の氷の除幕が行われました。

南極の氷入りのミネラルウォーターで乾杯しました。

大昔の空気が含まれた南極の氷はプチプチと音がしました。

来場者を代表して5人の子どもたちが、南極の自然環境や動物に関するクイズに挑戦しました。

大湊音楽隊コンサートでは、クラシックやTVでおなじみの曲などが演奏され、会場は大いに盛り上がりました。

実際に南極の氷に触れ、遠い遠い南極に思いをはせました。

2018.6.10(日) 科学つめあわせ便② 鉱物の科学

鉱物についてのいろいろな観察や実験を通して、科学の不思議を学びました。

様々な種類の鉱物について、色や形などを肉眼と虫眼鏡でじっくり観察し、感触も確かめました。

偏光顕微鏡を使って、岩石の薄片を観察し、岩石に含まれる鉱物を確認しました。

砂の上を歩くとキュッと鳴る「鳴り砂」について、ガラスビーズを使って、疑似体験をしました。

園芸用のバーミキュライトの原料である「蛭石」を加熱して、伸びる様子を観察しました。

鉱物の中で最も硬い「ダイヤモンド」について、燃焼する様子を観察しました。

加熱すると発光する「蛍石」について、サンドペーパーを使って、ピカピカに磨きました。

2018.6.2(土) ロボットプログラミング教室 応用編

パソコンでロボットの動きをプログラミングして、課題に挑戦しました。

今回は2種類のセンサーを活用しました。

説明書を見ながら2種類のセンサーを組み立て、ロボットに取り付けました。

距離を測定する超音波センサーと、角度を測定するジャイロセンサーの使い方を学びました。

超音波センサーが障害物(工作板)を感知すると、動いていたロボットが設定した距離で停止しました。

ペアで相談しながら、2種類のセンサーの特徴を活かしてプログラミングしました。

1つ目の課題では、同じプログラムでロボットが障害物の位置が異なる2つのコースを進むように、プログラミングしました。

2つ目の課題では、ロボットがテープで作られた半円と三角形の図形を描きながら進むように、プログラミングしました。

2018.5.26(土) ドリームサイエンスクラブ 2018

秋田大学教育文化学部理科教育学研究室の教職員・学生による「春のわくわく実験教室」が開催されました。

「スーパーボール作り」のコーナーでは、食塩と洗濯のりを使ったスーパーボール作りを体験しました。

「クロマトグラフィーフラワー」のコーナーでは、水性ペンに含まれるインクの色素が分離する様子を観察しました。

「くるくる落ちる種子」のコーナーでは、くるくる回って落ちていく植物の種子の模型を作りました。

「冷却パック作り」のコーナーでは、尿素と水を使った冷却パック作りを体験しました。

2018.5.20(日) どうぶつサイエンス2018パートⅠ

大森山動物園で、「南アメリカ大陸」をテーマに、クイズやエサやり、観察などを通して、南アメリカ大陸に生息する動物について学びました。

クイズを通して、南アメリカ大陸の自然や動物について学習しました。

フンボルトペンギンのエサやりを体験しました。イワシなどの小魚をトングで挟んであげました。

カピバラのエサやりを体験しました。笹の葉をおいしそうに食べていました。

コモンマーモセットの様子を観察しました。ブラジル北東部の熱帯雨林に生息しています。

2018.5.12(土) ロボットプログラミング教室 基本編

パソコンでロボットの動きをプログラミングして、ミッションに挑戦しました。

親子や兄弟、友人などのペアで役割分担し、説明書を見ながらブロックでロボットを組み立てました。

どのようなプログラムを作成すると、ロボットが「前進する」「曲がる」などの動きをするのかを確認しました。

「事故現場からケガ人を病院に搬送する」というミッションをクリアするため、ペアで試行錯誤しながら、プログラミングしました。

プログラミングしたロボットを動かすと、祈るような表情を浮かべながら、ミッションをクリアできるかどうかを見守っていました。

2018.5.3(木)~6(日) GWはアルヴェであそぼう!~ダンボールワールド~

ダンボールで作られた迷路や遊具、ダンボールの工作などを楽しんでもらいました。

会場となったアルヴェ1階のきらめき広場は、4日間にわたり、多くの親子連れでにぎわいました。

ダンボール迷路では、子どもたちは行き止まりに迷いながら、ゴールを目指しました。

海賊船の滑り台やシーソー、木馬など、ダンボール遊具が設置され、子どもたちは楽しく遊びました。

5日(土)はJR東日本秋田支社のコーナーに展示された五能線ジオラマを楽しみました。

学習館のダンボール工作コーナーでは、貯金箱や小物入れなど3種類をダンボールで組み立てました。

組み立てた作品は、マジックペンで思い思いにイラストや模様を描き、完成させました。

2018.4.28(土) 科学つめあわせ便① 春の野鳥観察

千秋公園で、春の野鳥観察を行いました。

日本野鳥の会秋田県支部の加藤正敏先生と三浦憲悦先生から、千秋公園で観察できる野鳥について説明してもらいました。

望遠鏡や双眼鏡を使い、野鳥をじっくり観察しました。参加者からは「いろいろな野鳥が見られて楽しい」という感想が聞かれました。

ハシボソガラスが巣に帰って来ている姿が観察できました。現在公園内には巣が全部で3つ確認できたそうです。

ヒヨドリが桜の花の蜜を吸う姿も観察できました。ヒヨドリは木の実や昆虫なども食べるそうです。